Ein Gastbeitrag von Ortrun Vödisch

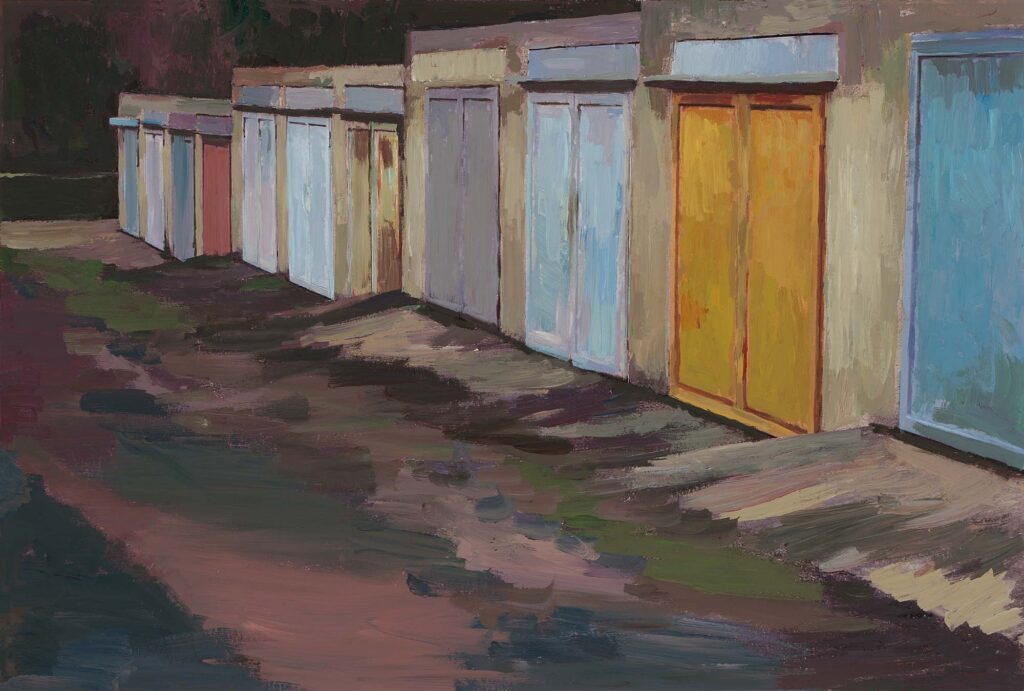

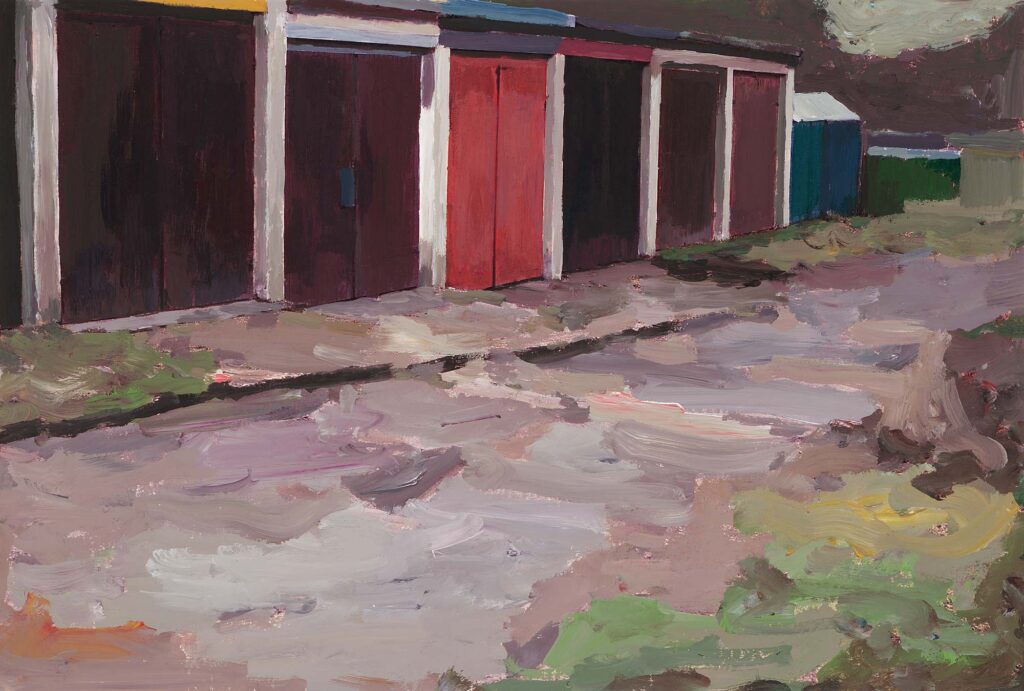

Wie lange Reihen von Schuhschachteln säumen sie die Landschaften in kleinen und größeren Städten Ostdeutschlands. Mit der wachsenden Motorisierung der Gesellschaft wurden Garagen ab der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts zu einem zunehmend wichtigen baulichen Raum. Trotz des, im Vergleich mit der Bundesrepublik, geringeren Autobestands entstanden in der DDR Tausende von Garagenhöfen – oft in Eigenleistung und nach Feierabend errichtet. Inzwischen sind aber viele von ihnen vom Abriss bedroht; Boden und Bauland sind in Städten und Gemeinden ein gefragtes Gut. Eine besondere Aufmerksamkeit erfahren diese scheinbar unscheinbaren Bauwerke derzeit durch die Kulturhauptstadt Chemnitz. Mit dem Projekt #3000Garagen lädt sie auf dem Garagen-Campus unter anderem zahlreiche Künstler:innen ein, sich mit diesem besonderen Schutz-, Lager-, Sozial- und Kreativraum zu beschäftigen. Die Fotografin Maria Sturm porträtierte etwa Mitglieder Chemnitzer Garagengemeinschaften für ihre Serie „Mitgliederversammlung“. Der Künstler Martin Maleschka interessiert sich in der Rauminstallation „Ersatzteillager“ für die Innereien der Garagen und die damit verbundenen Geschichten. Auch der Hallenser Maler Johannes Traub thematisiert seit 2012 in einer Reihe von Gemälden die schlichten Bauten. Anders als Maleschka oder Sturm interessiert er sich nicht für das, was sich hinter den Holztoren verbirgt – wer dort werkelt, schraubt oder feiert –, sondern bleibt draußen stehen. In dem querformatigen Ausschnitt sieht man einen mit kräftigen Pinselstrichen gestalteten, breiten, holprigen Weg, der schräg von vorn nach hinten verläuft. Parallel dazu sind Garagen aneinandergereiht; ihre farbigen Doppeltüren stechen in der leeren Szenerie heraus. Die Straßenansicht führt in die Ferne und gibt Traubs Bild Tiefe.

Genau diese Farbigkeit der Garagentore war es, die Traubs Blicke auf seinen Fahrten Richtung Bitterfeld anzogen. „Farben holen mich ins Leben“, meint er im gemeinsamen Gespräch1, „und diese Türen sind dazu alle sehr geschichtenreich. Jede hatte eine eigene Türfarbe, die auch abgeblättert ist, und die dann vom Opa übermalt, vom Enkel schlecht abgekratzt wurde oder, wo der Fußball vorgeknallt ist. Da ist Lebendigkeit und Zeit eingesucht.“

Er selbst verbindet mit den Garagen jedoch nicht Autopflege oder handwerkliches Arbeiten, sondern Spiel- und Entdeckungsorte seiner Kindheit – einer „Ostkindheit“ wie er es formuliert. Nahe dem Bitterfelder Neubaugebiet, wo seine Großeltern seit ihrer Umsiedlung aus dem Sudetengebiet lebten, sowie nahe der Hallenser Wohnung seiner Mutter, der Bildhauerin Marianne Traub, die ihre fünf Söhne allein großzog, befanden sich diese niedrigen Garagenhöfe. Mit seinen Brüdern habe er dort Fußball gespielt, sei durch Baulücken gekrochen und auf Dächer geklettert. Als die Geschwister sich als Band erfanden, hievten sie ein Schlagzeug auf ein Garagendach, um es von unten möglichst eindrucksvoll zu fotografieren.

Farben und schlichte Bauten lösen bei Traub nicht nur Erinnerungen an kindliches Spiel und Abenteuer aus, sondern er verbindet damit einen bestimmten Zugang zur Welt: „Für mich waren die Orte damals grenzenlos und hatten überhaupt keine Konnotation von sozialer Bedeutung oder Nichtigkeit. Das war alles ein komplett erfahrungsreiches offenes Terrain – ohne Wertung.“ Fast etwas Wehmut schwingt mit, wenn er dann weiter ausführt: „Wenn ich die [Garagen] heute besuche, dann habe ich diesen Zugang nicht mehr. Ich sehe dann nur Armseligkeit und Gebrechlichkeit und natürlich auch Verfall nach all den Jahren. […] Und ich hätte gern wieder diesen Zugang, denn ich erinnere mich noch ziemlich genau.“

Traubs Antrieb, sich künstlerisch mit den Garagen auseinanderzusetzen, zielt also nicht auf eine nostalgische Rückschau oder eine Dokumentation der Kindertage ab, sondern auf das Nachspüren einer Energie, auf das individuelle In-Resonanz-Treten mit der kindlichen, wertfreien Neugier auf die Welt, die ihm von den Garagen entgegenzukommen scheint. Diesen intensiven künstlerischen Prozess beschreibt Traub als ein Eintauchen in einen „Zeittunnel“ – einen inneren Durchgang, der ihm beim Malen mit der Erfahrungswelt seiner Kindheit verbindet. So meint er: „Durch Kunst kommen Sie immer mit Ihrer Kindheit in Kontakt, Sie arbeiten ja aus der Sphäre ihrer Kindheit heraus. […] Wenn Sie malen, dann sind Sie – und das glaubt mir vielleicht keiner – dann sind Sie alterslos. Der Maler ist alterslos, er arbeitet mit sich als kompletten Wesen bis zum Beginn. Das ist wirklich eine super Erfahrung!“

Auch wenn Traub den engen Zusammenhang zwischen seiner Kunst und Kindheit beschreibt, so geht er doch als professioneller Künstler vor. In Bitterfeld begibt er sich zunächst auf Motivsuche und fotografiert einige der Garagenzeilen. Einzelne Elemente in den Fotografien arrangiert er anschließend digital so, dass daraus eine Komposition mit klaren Linien und den in Stufen dazu gesetzten Garagen entsteht. Mit Acrylfarbe beginnt er dann eine Reihe von Garagenansichten im Querformat von 30 mal 40 Zentimeter zu malen. Weil Acryl schnell trocknet, stehen die Pinselstriche hart nebeneinander und sind klar erkennbar. „Das ist reizvoll, weil das das auch eine Art Kraft beinhaltet, wenn die Sachen so unvermittelt beieinanderstehen. Da müssen Sie aber genau sein“, erklärt Traub sein erstes Vorgehen.

In den letzten Jahren nimmt Johannes Traub jedoch immer wieder einige dieser mit Acryl gemalten Garagenansichten hervor und feilt weiter an ihnen, teilweise übermalt er die Bilder fast vollständig – nun aber mit Ölfarbe. Diese erlaubt weichere Konturen, trocknet langsamer und lässt längeres Arbeiten an den Bildern zu. Aus den Garagen mit ihren vormals klaren Pinselstrichen, die mit ihren Blau-, Gelb- und Rostrottönen noch an die Modelle des Typ „Dresden I“ oder „Crottendorf“ der 1970er- und 1980er Jahre erinnern, entwickeln sich nun verschwommene, abstrakte, fast träumerische Ansichten. Die Garagentore bilden farbige Flächen, deren Farben sich im Vordergrund wie nach einem Regenschauer oder der ersten Schneeschmelze zu spiegeln scheinen. So trägt ein Werk von 2024 etwa auch den Titel „Spring Melt“.

Der gestalterische Prozess, das Befahren des Zeittunnels in die Kindheit, erstreckt sich für Traub teils über Jahre, in denen er parallel an verschiedenen Bildern arbeitet und diese teils stark verändert. Würde man das Gemälde per Röntgenstrahl untersuchen, ließen sich die vorherigen Acrylschichten nachvollziehen. „In den letzten Jahren versuche ich ohne Anlehnung an Garagenorte [etwas] zu kreieren, das diese Möglichkeit, diese Perspektive ins komplett Offene und Wertungsfreie und Unkonnotierte beinhaltet“, beschreibt Traub sein Vorgehen. Als riskant schätzt er die Balance zwischen ästhetischer Feilerei und dem Entfernen vom ersten inspirierenden Antrieb ein. Manchmal zweifelt er, ob er ein für ihn zufriedenstellendes Endergebnis der Gemälde erreicht.

Beim gemeinsamen Betrachten der Bilder betont Johannes Traub, dass der Bildvordergrund nun eine wichtigere Rolle in seinen Garagenansichten eingenommen habe: „Den hatte ich damals [2012] einfach mitgemacht und hier muss ich ihn gestalten.“ Ich frage ihn nach den geschlossenen Türen der Garagen auf seinen Bildern. Er meint: „Ich brauchte die Wartburgs und Trabis nicht zu sehen. Wir sind auf solchen Plätzen rumgezischt. Da waren wir in den Plätzen das eigentlich Wichtige.“ Verändern sich Maltechnik und Farbigkeit, so bleibt doch der Bildausschnitt sowohl auf Traubs älteren als auch jüngeren Bildern gleich: die schräg laufende Garagenzeile und ein Platz davor, der über die Hälfte der Bildkomposition einnimmt. Geht es also um die Plätze als individueller Motor der kindlichen Erinnerung und Perspektivsuche? „Ja“, meint Johannes Traub und lacht „vielleicht geht es um die Plätze und die Garagen sind nur peripher.“

Zur Webseite von Johannes Traub

- Das Gespräch zwischen der Autorin dieses Beitrages und Johannes Traub fand am 10. April 2025 im Atelier des Künstlers in Halle-Trotha statt. ↩︎

Ortrun Vödisch hat Kulturwissenschaft in Jena, Szeged (Ungarn) und Tübingen studiert. Sie arbeitet als Referentin für Alltagskulturen und Immaterielles Kulturerbe beim Landesheimatbund Sachsen-Anhalt e.V.