Ein Gastbeitrag von Ortrun Vödisch

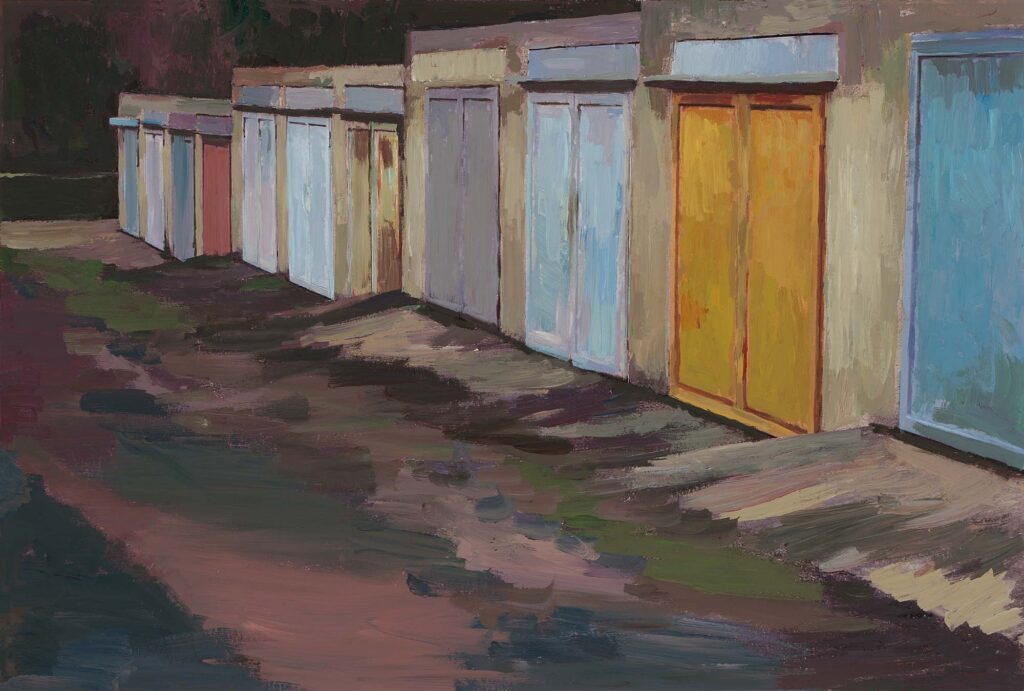

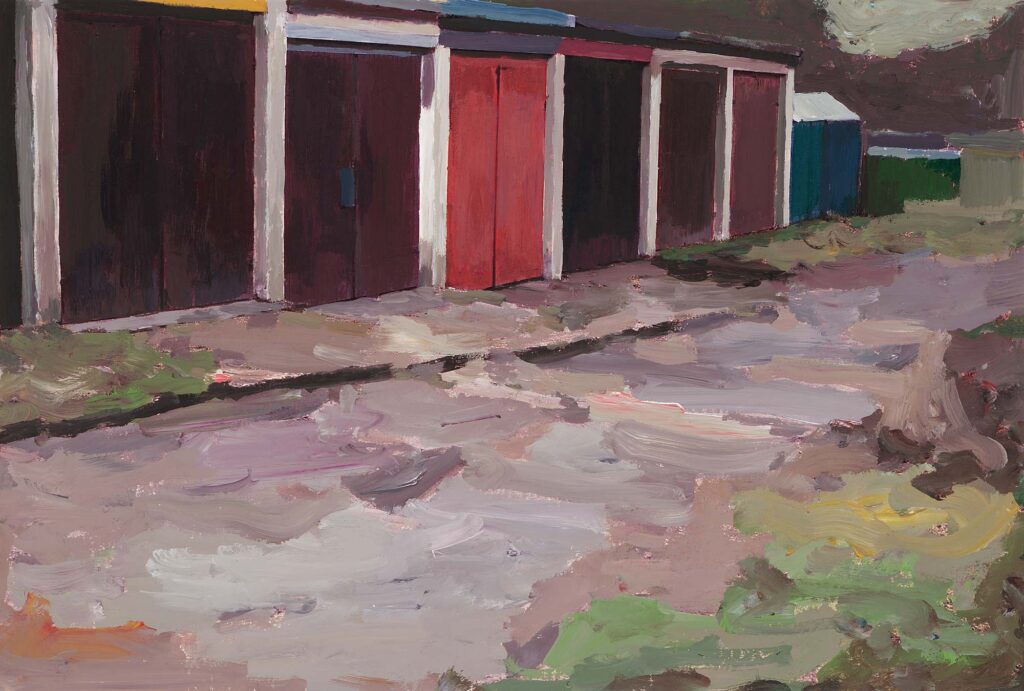

Wie lange Reihen von Schuhschachteln säumen sie die Landschaften in kleinen und größeren Städten Ostdeutschlands. Mit der wachsenden Motorisierung der Gesellschaft wurden Garagen ab der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts zu einem zunehmend wichtigen baulichen Raum. Trotz des, im Vergleich mit der Bundesrepublik, geringeren Autobestands entstanden in der DDR Tausende von Garagenhöfen – oft in Eigenleistung und nach Feierabend errichtet. Inzwischen sind aber viele von ihnen vom Abriss bedroht; Boden und Bauland sind in Städten und Gemeinden ein gefragtes Gut. Eine besondere Aufmerksamkeit erfahren diese scheinbar unscheinbaren Bauwerke derzeit durch die Kulturhauptstadt Chemnitz. Mit dem Projekt #3000Garagen lädt sie auf dem Garagen-Campus unter anderem zahlreiche Künstler:innen ein, sich mit diesem besonderen Schutz-, Lager-, Sozial- und Kreativraum zu beschäftigen. Die Fotografin Maria Sturm porträtierte etwa Mitglieder Chemnitzer Garagengemeinschaften für ihre Serie „Mitgliederversammlung“. Der Künstler Martin Maleschka interessiert sich in der Rauminstallation „Ersatzteillager“ für die Innereien der Garagen und die damit verbundenen Geschichten. Auch der Hallenser Maler Johannes Traub thematisiert seit 2012 in einer Reihe von Gemälden die schlichten Bauten. Anders als Maleschka oder Sturm interessiert er sich nicht für das, was sich hinter den Holztoren verbirgt – wer dort werkelt, schraubt oder feiert –, sondern bleibt draußen stehen. In dem querformatigen Ausschnitt sieht man einen mit kräftigen Pinselstrichen gestalteten, breiten, holprigen Weg, der schräg von vorn nach hinten verläuft. Parallel dazu sind Garagen aneinandergereiht; ihre farbigen Doppeltüren stechen in der leeren Szenerie heraus. Die Straßenansicht führt in die Ferne und gibt Traubs Bild Tiefe.