Ein Gastbeitrag von Burkhard Müller

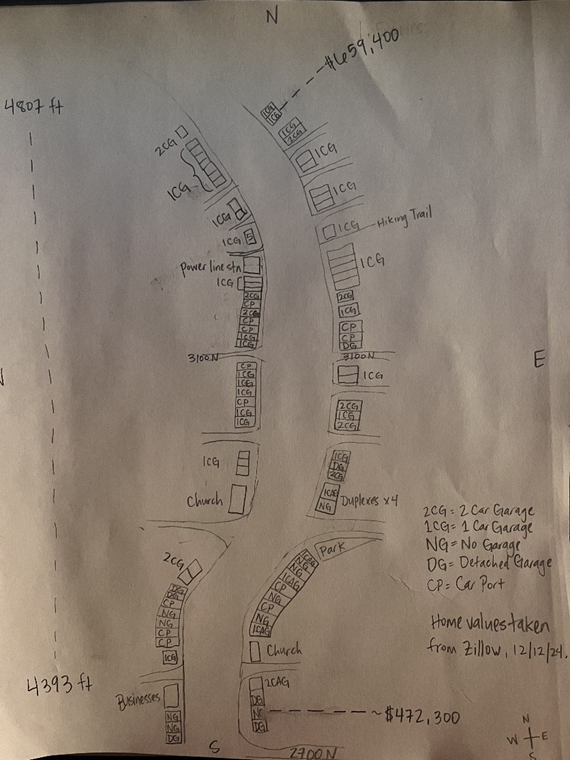

Die Garage, das war in der DDR noch etwas anderes als in der alten BRD. Im Westen war die Garage so etwas wie das Wohnzimmer des Autos, möglichst dicht am Haus dran, wenn es ging ins Haus sogar einbezogen, wie es sich für ein Mitglied der Familie gehört. Im Osten hingegen befanden sich die Garagen, wie auch die Gärten, meist in erheblichem Abstand zu ihren Besitzern – es gab hier nur wenige Eigenheime, der typische Stadtbewohner lebte in einer Großplatte, und wie in eine solche Platte Dutzende Familien passten, so wurden auch Gärten und Garagen zu größeren Gruppen zusammengefasst, fußläufig zu erreichen (wichtig, das Auto war ja abgestellt!), doch meist außerhalb der Sichtweite von daheim.

Das mochte lästig sein, bedeutete aber nicht nur einen Nachteil. Gärten und Garagen stellten im Osten, wo die Leitung sich um die umfassende Integration ihrer Bürger in Partei, Jugendorganisationen, Arbeits- und Ausbildungsplatz, Hausgemeinschaft und Ferienheime bemühte, einen Ort dar, in dem eine Gemeinschaft existierte, die nicht, wenigstens nicht direkt, zentraler Kontrolle unterstand. Diese Gartensparten und Garagenkomplexe organisierten sich selbst, ohne dabei aber, wie es bei den Kirchen der Fall war, in Opposition zum Staat zu treten. So konnte man Freizeitaktivitäten und Sozialkontakte außerhalb offizieller Aufsicht gestalten und erregte doch keinen Argwohn dabei.